''प्रतिपक्ष में रहना आज लेखक की नियति है''

- प्रो. केदारनाथ सिंह के साथ डॉ. शशि कुमार ‘शशिकांत’

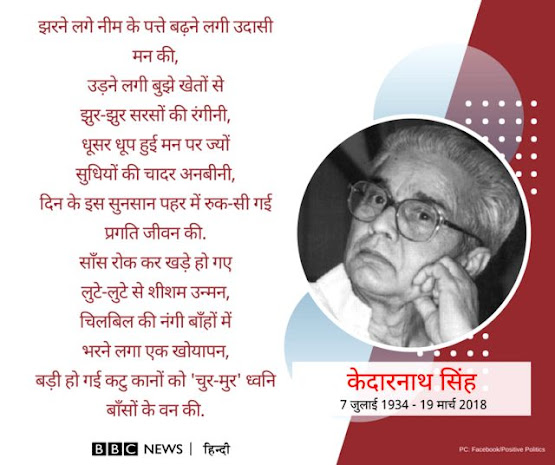

दिल्ली में रहते हुए भी हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का रचनाकार मन बार-बार गाँव की ओर लौटता रहता है। केदार जी की कविता ‘नूर मियाँ’ का काव्य नायक नूर मियाँ उनके पाठकों के मन में रच-बस चुका है। अक्सर उनकी कविता के पाठक नूर मियाँ को लेकर उनसे सवाल करते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक रोचक संस्मरण सुनाया, ‘‘पिछले दिनों पटना पुस्तक मेले में हिंदी के एक पाठक ने मुझसे पूछा, ‘‘केदार जी, ‘नूर मियाँ’ कविता लिखे इतने दिन गुजर गए। बताइए कि पाकिस्तान जाने के बाद नूर मियाँ का क्या हुआ? वे अब कैसे हैं?’’ इससे जाहिर होता है कि किसी रचना का एक पात्र किस तरह पाठक के मन में बैठ जाता है और रचनाकार एवं पाठक के बीच एक आत्मीय रिश्ता बनाता है।

‘नूर मियाँ’ कविता से बात शुरू होकर विभाजन की त्रासदी और हिंदू मुस्लिम संबंधों से गुजरते हुए गुजरात के दंगे तक आ जाती है। अभी हाल में के. विक्रम सिंह के साथ अपने ऊपर बन रही फिल्म के सिलसिले में गाँव से लौटे केदार जी कहते हैं, ‘‘इस बार गाँव जाना और बार जाने से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि उसमें औपचारिकता शामिल थी। पर, एक बार उस औपचारिक बंधन से मुक्त होने के बाद मैंने गाँव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया और लोगों से मिलता-जुलता रहा। गाँव की सबसे बड़ी खूबी मुझे यही लगती है कि वहाँ आज भी औपचारिकता नहीं है, और यही बात मुझे बार-बार आकृष्ट करती है। जहाँ तक गुजरात कांड पर गाँव की प्रतिक्रिया का सवाल है तो उसकी थोड़ी-बहुत जानकारी मैं हासिल कर सका, ज़्यादातर छोटे तबके के लोगों से। मैंने पाया कि गुजरात में पिछले दिनों जो कुछ हुआ और जो आज भी हो रहा है, गाँव के लोग उसके विरुद्ध हैं। जो ताकतें इस आग को हवा दे रही हैं, उनके खिलाफ गाँवों में एक व्यापक माहौल बनता जा रहा है। गाँव के बृहत्तर जनमानस के भीतर यह मुझे एक सुखद और सकारात्मक बदलाव दिखलाई पड़ा जिसके राजनीतिक फलितार्थ शायद भविष्य के चुनाव में सामने आए।’’

अगला सवाल मैं उनसे पूछता हूँ कि ‘‘आज के सांप्रदायिक माहौल में नूर मियाँ की तरह किसी अन्य आत्मीय मुस्लिम पात्र को लेकर कोई कविता आपने लिखी है या आगे लिखने की योजना है क्या?’’ जवाब में वे कहते हैं, ‘‘देखो, नूर मियाँ एक ऐसे पात्र थे जो सचमुच थे यानी मैंने उन्हें गढ़ा नहीं। ऐसे अनेक पात्र मेरी रचनाओं में आते हैं, जिन्हें मेरे गाँव के लोग पहचानते हैं। ऐसे दूसरे पात्र भी मिल सकते हैं। अभी हाल में मैंने एक कविता लिखी है ‘‘इब्राहिम मियाँ का हालचाल’’। यह गुजरात कांड के बाद लिखी गई कविता है और इसमें जिस इब्राहिम मियाँ का ज़िक्र आता है, वे अभी भी हैं हालाँकि अति वृद्ध हो गए हैं। एक अच्छी बात है कि इधर के लेखन में सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं बल्कि अनेक दूसरे लेखकों के यहाँ भी मुस्लिम पात्र फिर से रचना में आने लगे हैं। इससे लेखकों की उस गहरी बेचैनी का पता चलता है, जो समाज के बिखरते हुए धागे को समेटना-सहेजना चाहते हैं। मेरे गाँव में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, हालाँकि वहाँ मुस्लिम परिवार काफी हैं। गाँवों में दंगे नहीं होते, छिटपुट अपवादों को छोड़कर। गाँवों की इस खूबी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस पर चर्चा कम हुई है।’’

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं गाँव की संस्कृति के सवाल को आज़ादी के बाद केंद्रीकृत विकास नीति और आधुनिक नगरीय संस्कृति तक खींचकर ले जाता हूँ। इस पर गंभीरतापूर्वक वे कहते हैं, ‘‘देखो जहाँ तक आधुनिकता के विकास का सवाल है, मेरा मानना है कि वह भारतीय संदर्भ में आधा-अधूरा ही हुआ है। गाँवों को छोड़ दें तो शहरी मध्यवर्ग भी आधुनिक-बोध के धरातल पर कितना विकसित हुआ है, इसकी जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए। सच्चाई यह है कि आधुनिकता की अवधारणा में ही बुनियादी खामी है, जिसका उत्स कहीं शहरों मे रहा है और गाँव (अचानक बिस्तर पर रखे फोन की घंटी बजती है। खादी का हाफ कुर्ता और ढीला पाजामा पहनकर कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे केदार जी फोन रिसीव करते हैं- हैलो....नमस्कार बंधु, क्या हाल हंै? कहाँ से?...घर से ही?...आई.आई.सी. आना है?...चार बजे?..अच्छा नामवर जी भी आ रहे हैं?...आ जाऊँगा। गाड़ी मिल जाएगी।...एकाध बच्चे को मीडिया में लगाइए...। अच्छा आऊँगा तब बात होगी....।’’ फोन रखकर अधूरी बात करते हैं) लगातार उस दायरे से छूटता गया है। इसका नतीज़ा यह हुआ कि गाँव और शहर के बीच का फासला बढ़ा है और उसको जोड़ने वाली सड़कें भी ज़्यादातर जर्जर ही हुई हैं।

अब जब गाँवों का ये हाल है तो आदिवासी समाज इस आधुनिकता से कितना जुड़ा है, या नहीं जुड़ा है, यह अलग से गौरतलब है। कुछ लोगों का मानना है और शायद ठीक ही मानना है कि तथाकथित आधुनिक विकास ने आदिवासी समाज को देने के बजाय छिन्न-भिन्न ज़्यादा किया है।’’

(अपनी बात कहकर वे उठते हैं और पानी की बोतल उठाकर कमरे से बाहर निकलते हैं। दो मिनट बाद गोद में दो साल की पोती पीहू और हाथ में पानी भरी बोतल लेकर कमरे में दाखिल होते हैं। पानी की बोतल मुझे पकड़ाकर वे पोती के साथ खेलने लगते हैं। बाबा और पीहू की तुतलाहट भरी प्यारी बातचीत बौद्धिकता के बोझिल वातावरण को राहत पहुँचाती है।

‘‘बाबा, अंकलऽऽऽ’’ पीहू मेरी तरफ देखकर ऊँगली से इशारा करती हैं।

केदार जी बोलते हैं, ‘‘हाँ अकंल पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू कर रहें हैं।’’

‘‘पेपलऽऽऽ’’ पीहू बोलती है।

तब तक दरवाजा खोलकर उनका पाँच वर्षीय पोता आमिष भी आ जाता है और पीहू के साथ खेलने लगता है।

‘‘चलो, अब तुम लोग बाहर जाओ। काम करने दो’’, केदार जी उनसे कहते हैं)

पीहू और आमिष के बाहर जाने के बाद मैं केदार जी से पूछता हूँ कि दिल्ली में रहते हुए गाँव जाने पर आप जैसे एक कवि हृदय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है?’’

‘‘मेरी एक कविता की दो पंक्तियाँ मेरे अंदर के दंश से पैदा हुई हैं। गाँव जाकर मैं अपने को एक फालतू चीज की तरह पाता हूँ। वहाँ बहुत कुछ है, जिससे जुड़ नहीं पाता या जो परेशान भी करती हैं, पर फिर भी वह क्यों आकृष्ट करता है? शायद इसी की तलाश के लिए मैं बार-बार गाँव जाता हूँ। अब गाँव मंे पुराने चेहरे कम दिखाई पड़ते हैं। उनके साथ ‘डायलाॅग’ नहीं हो पाता। पुराने लोगों के साथ ‘डाॅयलाग’ करने में तीस-चालीस साल पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में समय इसी तरह से चलता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय गाँव को लेकर जो पैदा हुआ है, वह है बढ़ता हुआ अपराधीकरण। यह शायद ज़्यादातर गाँवों की समस्या है। मेरा अपना गाँव इससे बचा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे वह भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। यह बेरोजगारी की देन है लेकिन सिर्फ बेरोजगारी की नहीं इसका एक पहलू व्यापक रूप से हमारे सांस्कृतिक बिखराव या क्षरण से भी जुड़ता हैं,’’ केदार जी ने बताया।

सन 1976 ईस्वी में केदार जी दिल्ली आ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि ‘‘जब आपने दिल्ली में बसने का फैसला किया तो यहाँ ऐसा क्या था जिसने आपको आकर्षित किया, बाँधा और ऐसा क्या है जो बार-बार आपको अपने गाँव ले जाता है?’’

वे बोले, ‘‘उस क्या की व्याख्या करना तो कठिन है। मुझे यहाँ मीर का एक शेर याद आता हैः

तो, दिल्ली है तो मेरे जैसे लोगों के लिए आज भी उजड़ा हुआ घर ही पर, कुछ है जो सिर्फ यहीं है। जैसे एक बोलता-बतियाता हुआ बड़ा लेखक समाज, कुछ महत्त्वपूर्ण सहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाएँ और मीडिया का विशाल विस्तार। ये सबकुछ हम चाहें या न चाहें हमारे आज के जीवन का अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। पर इन बातों के साथ-साथ दिल्ली, जो कि असल में मेरा प्रदेश है, मुझे अपने छूटे हुए ‘देस’ को जानने-समझने के लिए एक आवश्यक दूरी भी देता है, लगभग उसी तरह जैसे एक पक्षी दूर से अपने घोंसले को देखता है।’’

केदार जी के साथ मेरी बातचीत उनके कर्मस्थल दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। मैं उनसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अकादमिक माहौल में अपनी रचनात्मकता बचाए रखने की सफलता जैसा विवादास्पद सवाल पूछता हूँ, जिसका जवाब वे बड़ी सहजता से देते हैं, ‘‘मैं ऐसा नहीं मानता कि ‘एकेडमिक वल्र्ड’ अनिवार्यतः सृजन विरोधी होता है। बहुत कुछ व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो उस माहौल को किस तरह अपने अनुरूप बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। जे.एन.यू. का माहौल वैसे भी आम शैक्षिणक माहौल से अलग रहा है। एक विलक्षण वैचारिक उत्तेजना का माहौल लंबे समय तक वहाँ का अनिवार्य हिस्सा रहा है, और इस बात को मैं एक सृजनात्मक बेचैनी के रूप में देखता हूँ। दरअसल जे.एन.यू. जो कक्षाओं में होता है, उससे कहीं ज़्यादा सड़कों, गोष्ठियों, कैफेटेरिया आदि में और ऐसे अन्य अनौपचारिक स्थलों पर होता है। मुझे जे.एन.यू. का ये हिस्सा ज़्यादा सर्जनात्मक लगता है और मैं चुपचाप उससे आवश्यक उपजीव्य ग्रहण करता रहा हूँ। कितना कर सका हूँ, ये नहीं एक कह सकता।’’

इसके बाद मैं उनसे कविता से जुड़ा एक ठोस सवाल पूछता हूँ कि उनकी कविताओं में एक खास तरह की कोमलता रहती है, इतनी कोमलता कि वे किसी चीज़ का मुखर विरोध नहीं कर पाते। जवाब में वे कहते हैं, ‘‘बात ये है कि मैंने गीत से शुरुआत की थी। जिसे तुम कोमलता कह रहे हो, शायद वहाँ से लगी-लिपटी चली आई हो। (बातचीत बीच में रोककर वे मुझसे पानी पीने पूछते हैं और बोलते हैं ‘मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है।’ मई की चिलमिलाती दुपहरी की तपिश उनके कमरे को भी नहीं बख़्श रही।....कमरे की खिड़कियों के बाहर दक्षिण दिल्ली के पाॅश इलाके साकेत के एस.एफ.एस. फ्लैट्स पर चमकती तेज धूप और गर्मी से प्रतिरोध करते पेड़ों पर से मोर की आवाज़ गूँजती है।...) पर मैं उसे ठीक-ठीक कोमलता नाम से पुकारना नहीं चाहूँगा। यह संवेदना की अलग किस्म की बनावट हो सकती है। जहाँ तक मुखर विरोध का सवाल है तो मेरी प्रकृति उससे कुछ भिन्न रही है। प्रतिपक्ष में होना आज लेखक की नियति है ऐसा मैं मानता हूँ, पर विरोध या प्रतिरोध के हज़ारों ढंग हो सकते हैं। कला उन्हीं अलग-अलग ढंगों की तलाश करती है और यह काम वह अक्सर परोक्ष ढंग से करती है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही कुछ इस तरह की होती है। कोई चाहे तो इसे मेरी सीमा कह सकता है, पर मैं कला में मुखरता का कायल नहीं हूँ।’’

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी उम्र के सातवें दशक को पूरा करता हुआ यह रचनाकार अपनी शारीरिक और मानसिक चुस्ती-तंदुरूस्ती के साथ हिंदी की दुनिया में जिस तरह सक्रिय है, उसे देखकर हमारे आज के बहुतेरे युवा लेखकों को भी ईष्र्या हो सकती है। अपनी इस तदुरूस्ती का राज बतलाते हुए वे कहते हैं, ‘‘मैं रोज सुबह छह बजे उठ जाता हूँ और घूमने जाता हूँ। अगर बच्चों का स्कूल खुला है तो उन्हें बस तक पहुँचाता भी हूँ। इस तरह मेरा दिन शुरू होता है। इसके बाद अखबार, जो प्रायः पहली चाय के साथ पढ़ा जाता है फिर बाथरूम जिसमें लगभग पैंतालिस मिनट लग जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। इससे दिनभर की स्फूर्ति बनाए रखने में मदद मिलती है।’’

अपनी तंदरूस्ती के राज को खोलते हुए वे खाने-पीने के शौक और अपनी दिनचर्या का भी बखान करते हैं, ‘‘मेरे खाने के शौक बहुत सीमित हैं। सुबह में हल्का नाश्ता लेता हूँ, जिसमें दही जरूर होता है। मुझे बिहार का चूड़ा-दही बहुत पसंद है। नाश्ते के रूप में उसे पसंद करता हूँ, हालाँकि अल्प मात्रा में ही। इसके बाद थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना, लगभग बारह-साढ़े बारह तक और वह भी तब जब कहीं बाहर जाना नहीं हुआ।’’

इसके बाद केदार जी दिल्ली के महानगरीय समाज की संभावनाओं, सीमाओं और अकेलेपन पर टिप्पणी करने लगते हैं, ‘‘दिल्ली की एक ख़ासियत है कि यहाँ घर से निकलने के अनेक बहाने हमेशा रहते हैं। उनमें चुनाव करना पड़ता है इसलिए कुछ में जाता हूँ और कुछ छोड़ देता हूँ। समय मिला तो शाम को भी थोड़ा टहलना पसंद करता हूँ। उसके बाद फिर अपने कमरे में दिन का छूटा हुआ कागज फिर से संभालता हूँ और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। शाम को अकेलापन सबसे घना और गहरा होता है- ऐसा मुझे लगता है। शायद लंबे समय तक छोटे शहरों में रहने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। दिल्ली में अकारण मिलने-जुलने का कोई रिवाज नहीं है। मेरे मन का एक कोना है जो इस स्थिति से पैदा होनेवाले खालीपन को गहराई से महसूस करता है और इस बढ़ी हुई उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही है।’’

अकेलापन अंतर्मन की एक भाव दशा है। हिंदी साहित्य में अज्ञेय और निर्मल वर्मा को यह एक रचनात्मक दिशा प्रदान करता है लेकिन केदारनाथ सिंह का अकेलापन भोगा हुआ अकेलापन है, जो आज से पच्चीस साल पहले पत्नी की कैंसर से मृत्यु के कारण उनके जीवन में आया है। रचनात्मक और व्यावसायिक लाचारी के कारण न पूछना चाहते हुए भी पत्नी की मृत्यु और उसके कारण जीवन में पैदा हुई परिस्थतियों का पीड़ाजनक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, जिसका जवाब देते हुए वे थोड़ा भावुक हो उठते हैं, ‘‘1977 में पत्नी शिवा (बिस्तर के सिरहाने दीवार पर टँगी फूलों की माला चढ़ी फ्रेम की हुई पत्नी की तस्वीर देखते हुए) की कैंसर से मौत हुई थी। उसकी मृत्यु के कारण पैदा हुआ अकेलापन अनिवार्य और अपरिहार्य है। विदेशी मानस इस अकेलेपन को ठीक-ठीक समझ नहीं सकता। पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने इस अकेलेपन का वरण किया है। वह मेरा सोचा-समझा निर्णय था। ऐसा निर्णय लेते समय मरे सामने कई बड़े उदाहरण थे जैसे टैगोर, निराला आदि। उस समय यह समस्या जरूर थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं और वे कैसे पलेंगे। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी आए कि दूसरी शादी कर लें, पर कुल मिलाकर मेरे मन ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं यह विश्वास था कि इस अकेलेपन में बच्चे ख़ुद-ब-ख़ुद पल-पुस जाएंगे। और ऐसा हुआ भी यह आज मुझे विस्मयजनक लगता है।

(थोड़ा-सा ठहरकर, अपनी स्मृतियों को कुरेदकर वे अतीत में जाते हैं और बोलते हैं)-

पत्नी मेरी कम पढ़ी-लिखी थीं, पर उनमें एक अद्भुत विवेक था और चीज़ों को समझने की गहरी दृष्टि भी। जिस तरह उन्होंने अपनी बीमारी को झेला उसका मैं साक्षी रहा हूँ, थोड़ा-बहुत भोक्ता भी। कहीं बार-बार मन में पीड़ा यह भी होती कि यदि बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होतीं तो शायद उन्हें मैं बचा भी सकता था या कुछ समय के लिए और ज़िंदा रख सकता था। यह पीड़ा इस समय भी, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे मन में उतनी ही गहरी है।’’

केदार जी के साथ मेरी यह अंतरंग एवं अनौपचारिक बातचीत ने इस मुकाम पर पहुंचकर माहौल को भारी कर दिया था। मैं इसे हल्का-फुल्का बनाने के लिए उन्हें थोड़ी देर की राहत देते हुए उनके बिस्तर के ऊपर बिखरी ‘पूर्वग्रह’, ‘वागर्थ’, ‘माध्यम’, ‘तनाव’ आदि साहित्यिक पत्रिकाओं को उलटने-पलटने लगता हूँ।

थोड़ी देर बाद...

‘‘सन 1999 ईस्वी में जे.एन.यू. से सेवानिवृत्ति के बाद केदार जी अपना समय कैसे बिताते हैं और आजकल क्या लिख-पढ़ रहे हैं’’, मेरे इस सवाल के उत्तर में वे कहते हैं, ‘‘ये अच्छा सवाल पूछा है तुमने, मौजूं भी। एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति के पास अवकाश ही अवकाश होता है, पर मैंने इस निरअवधि अवकाश से दो-चार होने के कुछ रास्ते निकाले हैं। पिछले दिनों एक अखबार ;हिंदुस्तानद्ध में स्तंभ लिखता रहा जो इधर बंद हो गया है। साथ-साथ सृजन कर्म भी चलता रहता है। पिछले कुछ समय से उर्दू घर से जुड़ा रहा हूँ और महत्त्वपूर्ण उर्दू लेखकों को हिंदी में लाने की योजना पर काम कर रहा हूँ। एक पत्रिका निकालने की भी योजना है जो आकार ले चुकी है। उसका पहला अंक शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा।’’

अपने पढ़ने-लिखने की ही बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, ‘‘इधर मैंने दो किताबें पढ़ी हैं एक ‘‘क्लैसिकल चीनी कविताएँ’’ और ‘अंतरंग संस्मरणों में जयंशकर प्रसाद।’ पहली किताब में तू-फू, ली पै और वां3गवाइ की कविताएँ हैं। ये तीनों मेरे प्रिय रचनाकार हैं। कभी मन में आता है कि इनका हिंदी अनुवाद करूँ। दूसरी किताब पुरुषोत्तम मोदी द्वारा संपादित है जो विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी से छपी है। इसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में बिल्कुल कुछ नई सूचनाएँ हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व और उनकी रचना को समझने में मदद मिलती हैं।’’

‘‘आजकल आप क्या लिख रहे हैं?''

इस बारे में वे बतलाते हैं, ‘‘इधर दो पुस्तकों पर काम कर रहा हूँ एक काव्य संकलन तैयार होने पर है और दूसरी गद्य की भी लगभग तैयार हो चुकी है।’’

बातचीत को समेटने के अंदाज़ में फिल्म और साहित्य की पड़ोसी कलाओं के प्रति उनके लगाव के संबंध में जब उनसे पूछता हूँ तो वे बतलाते हैं, ‘‘मैं प्रायः फिल्में कम देखता हूँ। हाँ पोते आमिष के साथ बैठकर टी.वी. पर क्रिकेट देखना पसंद है। अंतिम फिल्म बनारस के एक सिनेमा हाल में ‘फायर’ देखी थी, पर इधर कुछ छोटी-छोटी फिल्में देखी हैं। मित्र के. विक्रम सिंह द्वारा सत्यजित रे के जीवन तथा श्रीलंका के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और गुजराती के कवि एवं मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख पर बनी फिल्में काफी पसंद आईं। सत्यजित रे पर बनी फिल्म का अपना एक अलग वैशिष्ट्य है। गुजरात के संदर्भ में गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों पर आधारित फिल्म को देखना एक बिल्कुल नए ढंग का अनुभव था। उनके चित्रों में आग की लपट की तरह पीले रंग का बार-बार इस्तेमाल आज के गुजरात के पूर्वाभास की तरह लगा।’’

लेकिन शास्त्रीय और लोक संगीत खासकर कबीर की रचनाओं का गायन केदार जी को खास पसंद है। इस बारे मंे वे कहते हैं, ‘‘शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करता हूँ, खासकर भीमसेन जोशी की आवाज मुझे कहीं गहरे से प्रभावित करती है और विचलित भी करती है। कुमार गंधर्व को सुनना भी अच्छा लगता है, पर इधर कबीर गायन की परंपरा में जो नई ऊर्जा आई है, वह मुझे महत्त्वपूर्ण लगती है। ऐसे गायक जाने-माने नहीं, देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। ऐसे ही गायक समुदाय से कुछ महीने पहले मेरी भेंट उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़े इलाके में हुई थी। जिस तरह उन्होंने कबीर को प्रस्तुत किया, वह मेरे लिए अविस्मरणीय है।

कबीर असल में दो हैं एक वो जो किताबों में मिलते हैं और दूसरे वो जो किताबों के बाहर हैं। किताबों के बाहर वाला कबीर जनता का कबीर है और उसके प्रस्तुतीकरण के असंख्य तरीके को जनसमुदाय ने खोजा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि कबीर गायन की पद्धतियों पर अलग से काम होना चाहिए। और इसी तरह लोक में बिखरे हुए कबीर का भी अनेक खंडों में संचयन और प्रकाशन किया जाना चाहिए। कोई इसे ‘लोक कबीर’ नाम दे सकता है। कबीर पंथ के मूल गादी के आचार्य गंगाशरण शास्त्री ने अभी पुराने बीजक को परिवर्तित करके एक महाबीजक का प्रकाशन किया है, जिसमें लोक प्रचलित पदों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। पर मेरा ख़्याल है कि अभी भी बहुत कुछ है, जो असंकलित, मौखिक रूप में जनता के कंठ या स्मृति में पड़ा हुआ है।’’

हिंदी दैनिक के लिए बातचीत ख़त्म कर काग़ज़-कलम समेटता हूं। थैला उठाते हुए उनसे विदा लेना चाहता हूँ।

‘‘कहाँ जाओगे?’’ तभी वे पूछते हैं।

‘मैं कहता हूँ, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय।’’

‘‘मैं भी साहित्य अकादेमी चलता हूँ, दस मिनट रूको’’, उन्होंने कहा।

मैं उनके कमरे से बाहर निकलकर उनके पोते आमिष के साथ हाल में थोड़ी देर क्रिकेट खेलता हूँ, बल्कि उसे बाल फेंककर खिलाता हूँ।

दस मिनट बाद केदार जी बाहर निकलते हैं। बाहर तेज धूप है। दोपहर के दो बजे हैं। आॅटो पर बातचीत करते हुए सफदरगंज मदरसा से आगे बढ़ते हुए वे बायीं ओर इशारा करते हुए बतलाते हैं, ‘श्रीकांत वर्मा यहीं सफदरजंग में रहते थे। मैं उनसे मिलने आता था। हम दोनों एक-दूसरे को खत लिखते थे।....’’ अतीत की स्मृतियों पर आधारित बातचीत और लू के थपेड़ों को सहते हुए आटो मंडी हाउस के साहित्य अकादेमी के गेट के सामने रूकता है। एक हाथ में लिफाफा और दूसरे हाथ में लाल जिल्द में लिपटी वी.एस. नायपाल की किताब ‘‘इंडिया ए मिलियन म्यूटीनीज नाउ’’ दिखलाते हुए वे कहते हैं, ‘‘लाइब्रेरी में लौटाने आया हूँ...चार बजे आना था लेकिन सोचा तुम्हारे साथ ही आ जाऊँ।’’

आटो से उतरकर वे साहित्य अकादेमी के अंदर चले गए।...और हाँ, बूढ़े आटोवाले को तय पचास रुपये की जगह उन्होंने पचपन रुपये दिए।

(हिंदी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' 19 मई 2002 अंक में प्रकाशित )

................

डॉ. शशि कुमार 'शशिकांत'

हिंदी विभाग,

मोतीलाल नेहरू कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय,

दिल्ली, भारत।

ई मेल पता: shashikanthindi@gmail.com

ब्लॉग: www.shashikanthindi.blogspot.

संपर्क: 9868035096

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें