विवाद और संवाद के बीच अभिव्यक्ति : गीतांजलि श्री

|

'द सेटेनिक वर्सेस'

कुछ लोगों की निगाह में सलमान रुश्दी का उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेस' एक घटिया रचना है। कुछ और लोगों की निगाह में सलमान रुश्दी ही घटिया लेखक हैं। मैं खुद ऐसा नहीं मानती। पर शुरू में ही इस बात को इसलिए कह रही हूं कि जो विवाद इस वक्त उठ खड़ा हुआ है वह एक लेखक विशेष या उसकी किसी एक रचना के मूल्यांकन का नहीं है।

असल मसला है कि अपने को सभ्य माननेवाला कोई समाज रचनात्मक/कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में क्या रुख रखता है? कि उसे अपने विलास - अपने बने रहने के लिए यह स्वतंत्रता जरूरी लगती है या नहीं? कि, इस स्वतंत्रता को सिद्धांततः जरूरी मानने का दावा करनेवाला कोई समाज, वासतविक जीवन में भी उस पर अमल करता है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि असल जीवन की मुश्किलें और जटिलताओं का हवाला देकर वह समाज दुहाई तो सिद्धांत की देता है और बर्ताव ऐसा करता है कि हर इम्तहान की घड़ी में गला घुटता रहे उस घेषित सिद्धांत का?

सवाल यह है कि जैसे भी लेखक हों सलमान रुश्दी और जैसा भी हो उनका फलां उपन्यास, जब उनको लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है तो उसका समाधान कैसे होना चाहिए? मैं जान-बूझकर 'होना चाहिए' कह रही हूं, 'होना चाहिए था' नहीं। क्योंकि बात खतम नहीं हो गयी है-खतम होनी नहीं चाहिए-जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी के विरोधियों की जीत से। क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी पर अमल किये जाने का सवाल, वह फिर भी बना ही रहता है।

सच तो यह है कि जयपुर कांड एक कड़ी भर है उस अफसोसनाक प्रक्रिया की, जो काफी पहले से शुरू हो, हाल के सालों में बहुत तेज और बेरोक-सी हो गयी है। आज जरूरत है इस पर गौर करने की, यह देखने की कि जीवन के हर क्षेत्र में और देश के हर कोने में असहिष्णुता की कैसी बेरोक वृद्धि हुई है।

सवाल यह है कि जैसे भी लेखक हों सलमान रुश्दी और जैसा भी हो उनका फलां उपन्यास, जब उनको लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है तो उसका समाधान कैसे होना चाहिए? मैं जान-बूझकर 'होना चाहिए' कह रही हूं, 'होना चाहिए था' नहीं। क्योंकि बात खतम नहीं हो गयी है-खतम होनी नहीं चाहिए-जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी के विरोधियों की जीत से। क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी पर अमल किये जाने का सवाल, वह फिर भी बना ही रहता है।

सच तो यह है कि जयपुर कांड एक कड़ी भर है उस अफसोसनाक प्रक्रिया की, जो काफी पहले से शुरू हो, हाल के सालों में बहुत तेज और बेरोक-सी हो गयी है। आज जरूरत है इस पर गौर करने की, यह देखने की कि जीवन के हर क्षेत्र में और देश के हर कोने में असहिष्णुता की कैसी बेरोक वृद्धि हुई है।

अब जरूरी नहीं कि सिर्फ कुछ 'अतिवादी' या कुछ असामाजिक तत्व डंके की चोट पर अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाएं। अब तो देश के एक नामी-गिरामी विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल तक उसी बर्बर असहिष्णुता का इजहार करती दिखायी देती है। कहने की जरूरत नहीं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एके रामानुजन के रामायण को सिलेबस से हटाए जाने के संबंध में बात कर रही हूं।

दरअसल स्थिति बहुत चिंताजनक है। लगातार बिगड़ती इस सिथति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बात काफी

दरअसल स्थिति बहुत चिंताजनक है। लगातार बिगड़ती इस सिथति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बात काफी

गौरतलब हो जाती है कि सलमान रुश्दी के 'द सेटेनिक वर्सेस' पर आज से कोई चैबीस साल पहले पाबंदी लगी थी। उपन्यास छपा ही था और उसको लेकर बवाल मच गया था। उस वक्त हमारी सरकार ने जिस तेजी से अपना काम किया था, उसमें न गुंजाइश थी, न ऐसी जरूरत का एहसास कि उपन्यास को पढ़कर उसपर कोई गंभीर बहस कर ली जाए।

|

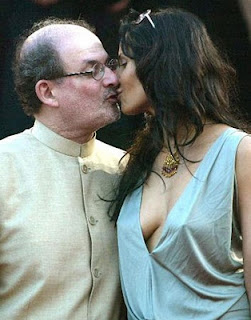

| सलमान रश्दी और पद्मा लक्ष्मी |

बार-बार लोगों की- समाज की और इन्सानों की - जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इस या उस कारण से भावनाओं को ठेस लगती है। लोग आपा खो बैठते हैं। मरने-मारने पर आमादा हो जाते हैं। पर वक्त के साथ धीरे-धीरे वह अपना संतुलन फिर से बना लेते हैं। हर सेहतमंद और सभ्य समाज को इस प्रक्रिया का आदी होना चाहिए।

मगर हम उल्टी ही दिशा में जा रहे हैं! बीते चैबीस सालों में न भूले हैं सलमान के विरोधी अपना गुस्सा, और नही शांतचित्त हो उन्होंने कोशिश की है 'द सेटेनिक वर्सेस' पर गंभीर चिंतन-मनन की। दरअसल 'द सेटेनिक वर्सेस' सलमान की साहित्यिक कल्पना की उपज नहीं है- सलमान के इतिहास में उनका अस्तित्व भी है और महत्व भी। पर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि आस्था के झगड़ों का निवारण तथ्यों के आधार पर नहीं होता।

मगर हम उल्टी ही दिशा में जा रहे हैं! बीते चैबीस सालों में न भूले हैं सलमान के विरोधी अपना गुस्सा, और नही शांतचित्त हो उन्होंने कोशिश की है 'द सेटेनिक वर्सेस' पर गंभीर चिंतन-मनन की। दरअसल 'द सेटेनिक वर्सेस' सलमान की साहित्यिक कल्पना की उपज नहीं है- सलमान के इतिहास में उनका अस्तित्व भी है और महत्व भी। पर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि आस्था के झगड़ों का निवारण तथ्यों के आधार पर नहीं होता।

सभ्य जीवन का मूल आधार संवाद। जनतंत्र का यही एकमात्र तरीका है। सुशिक्षित समाज, बहुलतावादी समाज, आजाद समाज के अस्तित्व का यही एकमात्र रास्ता है। और ऐसे समाज की सरकार की भूमिका यही बनती है कि वह संवाद और बराबरी के मंच का रखवाला बने। हिंसा, मारपीट, जोर-जबरदस्ती, गुंडागर्दी - इन तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है तानाशही के मुल्कों में, साम्राज्यवादी या सामंतवादी व्यवस्थाओं में।

बात बिल्कुल साफ है कि हमारी सरकार का क्या फर्ज है और इस देश की जनता का क्या अधिकार है। जब संवाद की सिथति किसी वर्ग विशेष की जिद, जोर-जबरदस्ती, भावनात्मक उन्माद, स्वार्थ या किसी और वजह से असंभव हो जाए तो यह सरकार का दायित्व है कि उस आपात घड़ी पर काबू पाने के लिए फिलवक्त समझौता भले ही करना मुनासिब समझे, पर जल्द से जल्द, वरन साथ-साथ ही संवाद के रास्ते फिर खोले।

बात बिल्कुल साफ है कि हमारी सरकार का क्या फर्ज है और इस देश की जनता का क्या अधिकार है। जब संवाद की सिथति किसी वर्ग विशेष की जिद, जोर-जबरदस्ती, भावनात्मक उन्माद, स्वार्थ या किसी और वजह से असंभव हो जाए तो यह सरकार का दायित्व है कि उस आपात घड़ी पर काबू पाने के लिए फिलवक्त समझौता भले ही करना मुनासिब समझे, पर जल्द से जल्द, वरन साथ-साथ ही संवाद के रास्ते फिर खोले।

यह नहीं कि संवाद के रास्तों को बंद करती चली जाए और गैर जनतांत्रिक रास्तों को बढ़ावा दे। हमारे यहां किसी भी सरकार को इस दायित्व का निर्वाह जरूरी नहीं लगता, चाहे केद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सलमान रुश्दी प्रकरण से मुल्क में कटटरपंथियों के हौसले बढ़े हैं।

आज हम जहां पहुंच गए हैं वहां खतरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल का उतना नहीं है जितना कि उस स्वतंत्रता के तरह-तरह से कुचले जाने का है। आस्था और धार्मिक संवेदना के नाम पर जब न तब हंगामे होने लगे हैं और जीत बराबर हंगामा करनेवालों, हिंसा की धमकी देनेवालों की ही होती है। यह खतरनाक है।

हर समाज के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी होती है। इस आजादी के बगैर कोई सोच, कोई चिंतन, कोई खोज, कोई सामाजिक-सांस्कृतिक-ऐतिहासिक लेखा-जोखा मुमकिन नहीं हो सकता। परंपरा तक, जिनके नाम पर अकसर बवाल होते रहते हैं, बगैर सतत आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन के नहीं पनप सकती।

आज हम जहां पहुंच गए हैं वहां खतरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल का उतना नहीं है जितना कि उस स्वतंत्रता के तरह-तरह से कुचले जाने का है। आस्था और धार्मिक संवेदना के नाम पर जब न तब हंगामे होने लगे हैं और जीत बराबर हंगामा करनेवालों, हिंसा की धमकी देनेवालों की ही होती है। यह खतरनाक है।

हर समाज के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी होती है। इस आजादी के बगैर कोई सोच, कोई चिंतन, कोई खोज, कोई सामाजिक-सांस्कृतिक-ऐतिहासिक लेखा-जोखा मुमकिन नहीं हो सकता। परंपरा तक, जिनके नाम पर अकसर बवाल होते रहते हैं, बगैर सतत आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन के नहीं पनप सकती।

इस आजादी और अभिव्यक्ति की सीमा क्या है और सीमा होनी भी चाहिए, से अहम सवाल यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में इसका निर्वाह कैसे हो? अलग-अलग कार्य-क्षेत्रों की अपनी जगह होती है, एक कार्यशाला होती है, प्रयोगशाला होती है। कभी-कभार ऐसे मौके आ सकते हैं जब इस स्पेस से बाहर के लोगों को यहां के काम से चिंता हो।

ऐसे वक्त में संवाद के जरिये अपनी जिज्ञासा, संदेह, मतभेद वगैरह दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक, कलाकार, पत्रकार, अध्यापक, शोधकर्ता, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासक आदि- सबका काम करने का अपना तरीका होता है, उनके काम के अनुरूप नियम होते हैं और सीमाएं बनती-टूटती रहती हैं।

बतौर लेखिका मैं समझती हूं कि लेखन किसी बाहरी कानून प्रणाली के तहत नहीं चलता। उसकी अपनी अलग प्रयोगशाला है जहां भटकन भी है, सुख-दुख खिलवाड़ भी, आलोचनात्मक दृष्टि भी और चेतन-अवचेतन भी, बाहय जगत और भीतरी भी- और इन्हीं सब की खंगाल वह तलाशा है जो लेखकीय ऊर्जा है। भटकने और पाने को आजाद तथा उसे अभिव्यक्त करके बातचीत का सिलसिला कायमे करने की हकदार।

बतौर लेखिका मैं समझती हूं कि लेखन किसी बाहरी कानून प्रणाली के तहत नहीं चलता। उसकी अपनी अलग प्रयोगशाला है जहां भटकन भी है, सुख-दुख खिलवाड़ भी, आलोचनात्मक दृष्टि भी और चेतन-अवचेतन भी, बाहय जगत और भीतरी भी- और इन्हीं सब की खंगाल वह तलाशा है जो लेखकीय ऊर्जा है। भटकने और पाने को आजाद तथा उसे अभिव्यक्त करके बातचीत का सिलसिला कायमे करने की हकदार।

समाज की प्रगति के लिए कार्यक्षेत्रों की अपनी अलग आजादी और अभिव्यक्ति जरूरी है। यही उनका कर्तव्य है। कर्तव्यपालन सहज काम होता है। होना चाहिए। पर हमने कर्तव्यपालन को खतरे का, जोखिम का काम बना दिया है। जोखिम भी जान तक की! (शशिकांत के साथ बातचीत पर आधारित)

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें